「生徒会的」思考の訓練場は最高の出会いの場! ~全国生徒会大会2025レポート

第11回全国生徒会大会が、東京で桜が咲き始めた3月25日・26日の2日間、全国から96校、230人の参加者を集めて開催されました。熱気にあふれた2日間をレポートします。

@東洋大学(東京都文京区)、国立オリンピック記念青少年センター(東京都渋谷区)

(2025年3月取材)

生徒会って何のためにあるの

あなたの学校の生徒会は、どんな活動をしていますか。生徒会はどの学校にもあるのに、学校によって位置付けも活動の活発さも大きく違うため、ブラックボックスになりがちです。

そもそも生徒会って、何のためにあるのでしょうか。高校での学習活動の基準を示す文部科学省の「学習指導要領」では、生徒会活動は授業や部活、ホームルームや学校行事と並んで、高校の学習活動の一環として位置づけられています。

その目標は、「異年齢の生徒同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、計画を立て役割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組むことを通して、第1の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す」(平成30年告示高等学校学習指導要領第5章第2)だそうです。

具体的には、「集団としての意見をまとめるなどの話合い活動」や、自分たちで決まりを作って守る活動」「人間関係を形成する力を養う活動」を充実させようということですが、これって生徒会役員のためだけのものでしょうか。

生徒会活動は、対話や交渉を通して全員が納得できる結論を導くという、広い意味での政治活動でもあります。18歳から選挙権が与えられ、高校生にもこれから自分たちが生きていく社会をいかに創るかを決定する選択肢を持たされた今、生徒会はいちばん身近で、高校生活に直結した「政治」のあり方を考える機会でもあります。

全国生徒会大会は、生徒会活動に関心のある中高生が一堂に会して、生徒会活動に関して意見交換や討論を行う交流会イベントです。実行委員会は、全国の中高生有志が務め、大会運営や協賛企業への依頼も中高生が行っています。

地域や校風の異なる様々な学校で、生徒会という同じ立場に関わる仲間たちと出会うことで、悩みを共有したり、これまでにない視点からのアドバイスを得たりして、自校の生徒会をより良くしたい、という願いのもとに、学校の枠を超えて、よりよい生徒会活動はどうあるべきかを議論してきました。2013年3月に第1回大会が開催され、現在に至ります。

[全国生徒会大会2025 ホームページ]

今回のテーマは「『生徒会的』思考の訓練場」です。

生徒会として何かをしようという企画を通すためには、皆から合意を取り付けられることが必要です。実際に調整役としてどのような形で様々な意見をまとめ上げ、全体の利益を最大化するのか。そのために必要になるのが論理的な思考です。さらに、単に正しいだけでなく、人を惹きつける魅力があることも求められます。これは生徒会活動以外でも大事な力です。

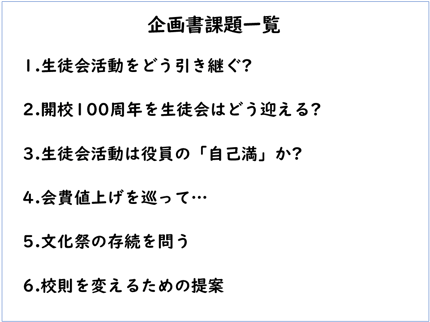

今回の企画書の「課題」は、参加者が申込みの際に、この大会で何について話し合いたいかを出しておき、それを実行委員が整理して6つのテーマにまとめました。

参加者は学校の所在地や男女比、男子校・女子校などを考慮した6~7人の班に分かれ、班ごとに指定された課題に取り組みます。1つの課題について、5つの班が取り組むことになりなます。

1日目の開会式は、東洋大学白山キャンパスの大教室で行われました。ほとんどが初対面のため、最初はちょっと緊張気味だった参加者も、実行委員の楽しい進行でだんだんほぐれてきました。挨拶や注意事項の説明のあと、2日間の流れが説明されました。

フェーズ1の「情報収集」では、企画書の課題解決に向けた情報収集のために、ワールドカフェ形式の「テーマ別トーク」を行います。ここでは、フェーズ2で行う企画書作成のために、他校の事例を聞いたり、自分の学校の状況を話したりします。

フェーズ2の「立案」は、班ごとに集まって、各自が収集した情報をまとめて、課題解決に向けた「最高の企画書」を作成します。そして、フェーズ3の「推敲」では、同じ課題に取り組んだ班同士で互いの企画書を読み合い、コメントを出し合うことで、改善点を明らかにします。

この他にも、各校の生徒会活動に目を向けるためのクイズ大会や、国会議員等をゲストに迎えて「新しい生徒会のあり方を考える」話し合いなど、様々な企画が用意されています。

各グループには、話し合いをスムーズに進めるためのファシリテーターが1人ずつ入っています。ファシリテーターは、参加申込みの際に希望した人が行います。

各グループでは、それぞれのテーマについて自分の学校の事例を話したり、他校の状況を聞いたりしますが、どのグループからも「ええっ、そうなの?!」「それって、いつからやってるの?」という驚きの声が聞こえてきます。

自分たちの学校で「当たり前」や「決まり事」と思っていたことが、そうではなかったことに気付かされることになります。そして、同じ中高校生同士だからこそ、様々な考え方があることや、問題があっても簡単には解決できないこともわかります。

例えば、「文化祭の存続を問う」の「課題」は、近年文化祭にかける生徒の熱が徐々に低くなって盛り上がっておらず、また意思決定や企画の実行では文化祭実行委員(→実行委員長以外は3年生が中心)の専横が見られることから、学校側から「授業をつぶしてまで文化祭を実行する教育的価値を認められないので、抜本的な改革を行わない限り、3年後から文化祭の開催を認めない」との通達があった。文化祭存続のために、どのような改革を提案したらよいか、といったものです。

そして、「想定」として文化祭実行委員会の位置付けや体制、生徒会と文化祭実行委員会との関係などが示されています。

フェーズ2は、1日目が約2時間、2日目が約1時間の予定なので、論点を明らかにして手際よく進めていく必要があります。各班では、まず自己紹介と、自分たちの学校であればこの課題に対してどのようなルールや仕組み、現状があり、どんな対策や解決が考えられるかを紹介し合ったあと、議論に入ります。

架空の学校の問題なので、ここで提示された「課題」や「想定」が具体的にどのような状態なのかを想定する必要があります。例えば、この文化祭の課題であれば、文化祭が盛り上がらない原因はどこにあるのか、学校側が言う「文化祭の教育的価値」とは何なのか、といったことについて、各々が意見を述べていきます。

そして、与えられた条件の中で話し合えることは何か、利害が対立する人の両方に納得してもらえる解決策のために、生徒会として何ができるのかを考えていきます。

どの班も、熱い議論が繰り広げられていました。課題によっては自分の学校でも似たようなことが起きているものも、逆に学校の仕組みとしてこのような問題は起こり得ないというものもあり、皆が様々な角度からの意見を聞くことができる刺激的な場となっていました。

フェーズ2の終了後は、全員で記念撮影をした後、夕食のお弁当を食べてから、宿泊と2日目の会場となる国立オリンピック記念青少年総合センターに班ごとに移動しました。

フェーズ2に入る前に、実行委員会企画のアイスブレイクとして、協賛企業の(株)batonのアプリ「Quiz Pitcher」を使った、班対抗のクイズ大会が行われました。

問題のもとになるのが今回のパンフレットで、ここには実行委員の自己紹介や、参加校の生徒会の組織構成と活動内容、意見の集約方法、会計の仕組み、引継ぎの方法などが紹介されています。

この中から「〇〇高校がアンケートの回答率を上げるために工夫している方法は?」「△△高校の『補助役員制度』とは?」など、生徒会活動改善のヒントになりそうなユニークな取り組みが4択問題として取り上げられました。

完成した企画書は、PDFにして提出します。提出間際はどの班もかなりあわただしくなりましたが、無事に全ての班が提出できました。提出された企画書は、印刷して同じ課題に取り組んだ班に配布されます。

そして、最後に自分たちの企画書に付けられたコメントを参照して、企画書の改善を行います。自分たちに足りなかった視点や、「こうするともっと良くなる」という指摘を取捨選択して、「最高の企画書」を目指します。

最終的には予定された時間をかなりオーバーしましたが、どの班も最後まで充実した議論ができていました。レビュー後の企画書(付箋付き)は、後日スキャンして全員で共有しました。

[第2日] 生徒会活動支援協会企画 「新しい生徒会」の実現を考える

昼食後、この全国生徒会大会の共催団体である一般社団法人生徒会活動支援協会の企画「『新しい生徒会』の実現を考える」が行われました。

ここでは、世界の生徒会の先進事例などを学んだ上で、企画書を作成した班とはまた違ったメンバーによるグループで、「生徒主導の校則を見直す仕組みづくり」「生徒と教員が対等に意思決定する学校会議の設置」「地域の生徒会連盟による社会参画活動の推進」など、より進んだ生徒会のあり方について、自分の学校はどの程度実現できているのかをチェックした上で、実現に向けての課題は何か、解決に向けての提案はどんなことができるかについて、話し合いました。

ここで取り上げられた「生徒会のあり方」の実現度合いは、どの学校も「取り組んでいない」「仕組みがない」「実現できていない」というものがほとんどでした。おそらく、自分の学校だけで考えたら、「生徒が興味を持ってくれない」とか、「先生が熱心ではない」「もともと他校との交流が少ない」といった現状の課題に阻まれて、解決に向けて動こうとすること自体が困難でしょう。

しかし、地域も校風も異なる学校同士で、共通の課題として考えようとするとき、一つの学校の中だけで閉じていたときには考えられなかった、実現の可能性が生まれてくることが感じられました。

この企画には、各政党から現職・前職の国会議員や市会議員の方などがゲストとして招かれ、グループの意見に耳を傾けたり、時には議論に加わって解決策を一緒に考えたりしました。

最後には、生徒会活動を発展させるための教育政策に対する疑問や質問などやり取りする機会も設けられました。議員の皆さんが思わずたじたじとなる鋭い質問も出たほか、参加者と政治家で「新しい生徒会」に向けた前向きな話し合いにもなりました。

参加者インタビュー ~学んだこと・成長につながったことは? ほか

坂本優太くん(千葉県立市川東高校2年)

◇自分の学校では取り入れていないこととの出会いが新鮮な驚きに

毛利仁哉くん(青森県立五所川原工科高校2年)

山下葵さん(日本女子体育大学附属二階堂高校[東京都]2年)

◇生徒会としての視野を広げ、最適で効率良く考える力が身に付いた

長津猛琉くん(栃木県立小山高校1年)

◇「何かを変えたいときにはどうしたらよいか」を学ぶことができた

杉山紗弥子さん(初芝富田林高校[大阪府]2年)

◇実際に企画書を書く経験が、課題を深く考察するチカラにつながる!

坂田和真くん(穎明館高校[東京都]2年)

高校生が運営する生徒会大会

全国生徒会大会は、全国から集まった高校生の実行委員が運営します。実行委員長と2名の副実行委員長、そして会計、企画、総務、広報、パンフレットの5つの部門で大会の企画や準備、運営を進めます。大会当日は実行委員OBや、運営のサポートをする高校生、さらに大会全体を支援する生徒会活動支援協会の皆さんの協力もありますが、2日間の活動内容や募集の方法の検討、会場の手配、パンフレットの作成、協力企業への依頼などの事前準備も実行委員が行います。

さらに大会当日は、会場内の誘導や注意事項の説明、急なスケジュール変更への対応と参加者への連絡なども、臨機応変に行わなければなりません。ほぼ初対面の200人以上の参加者のイベントを安全かつ快適に運営するのは、専門の業者でも並大抵のことではありませんが、実行委員の皆さんは、一人ひとりが「今、自分は何をしなければならないか」をきちんと把握して運営にあたっていました。

日頃から、自分の学校で生徒会の役員という、「自分だけでなく、皆が良い方向に向かうこと」を意識している人たちが、学校の枠を超えて連携することで、こんなにすばらしい場が生まれるんだと感じられたことでした。

大会を運営する実行委員に聞きました ~実行委員として頑張ったことは? ほか

近藤源樹くん(慶應義塾志木高校[埼玉県]3年)

◇膨大な仕事をいかに効率的に乗り切るかを考えることがスキルアップにつながる

中村隆太郎くん(慶應義塾志木高校[埼玉県]1年)

◇昨年度の実行委員の経験を活かして、今回は裏から運営をサポート!

岩崎晃大くん(暁星中学高等学校[東京都]1年)

取材を終えて

生徒間の選挙によって選ばれる生徒会役員は、当選した瞬間から「公約を実行する」という大きな責任を負います。単なる人気投票ではなく、「この公約を実行してくれることを期待する」という信頼によって選ばれた以上、公約実現に努めなければなりません。

皆のためと思っても、反対する人もいるかもしれない。学校側が許可してくれないこともあります。部活や勉強に忙しくて関心を持ってくれない人も少なくないでしょう。そういった人達にも納得してもらい、巻き込んでいくためには、対話や交渉を通じて利害を調整する「政治力」が必要です。

選ばれてしまうと、学校内ではある意味孤独になってしまう生徒会の役員が、学校の枠を超えて交流し、外の世界を知ることで、同じ悩みや問題を抱える人との共感の中から新たな解決策が生まれ、それは巡り巡ってそれぞれの学校生活をより良いものにすることにつながります。

閉会式で、ある実行委員が「今回の参加校の生徒数は、合計95,000人になる」と話してくれました。今回の大会に参加した一人ひとりの経験が、各学校の課題を動かす力のもととなり、95,000人の高校生・中学生の学校生活が良い方向に向かうことに、大きな期待を持つことができました。

広い視野を得ることができるとともに、全国の同じ立場の仲間たちと出会うことができる全国生徒会大会。現在生徒会活動に参加している人も、これから参加してみようかなと思う人も、ぜひ参加してみてください。