第87回情報処理学会全国大会 第7回中高生情報学研究コンテスト

デジタル弱者にもデジタルの恩恵を! アナログ的に使えるおしゃべりなタスクボード

群馬県立高崎高校

チーム名:おもしろ発明家

久保晃市くん(1年生)

(2025年3月取材)

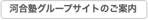

デジタルとアナログを融合した自己管理補助

※クリックすると拡大します

◆今回発表した研究を始めた理由や経緯を教えてください。

「やること」を書いたカードを冷蔵庫などに貼るといった従来のタスク管理方法は、誰にでも直感的です。しかし、カードを戻し忘れたり、そもそも目に入らなくなったりして、いつの間にか使わなくなってしまうという欠点がありました。

一方、現代ではスマホでリマインダーアプリなどがありますが、高齢者や子供など、デジタル機器を使えない人もいます。その場合、親や周りの人に注意されることになりますが、お互いに気分が悪いです。

そこで、デジタル機器が使えない人でもアナログ的に使えて、毎朝自動でタスクをリセットしてくれるとともに、使うことを忘れないように「声かけ」を行う装置があれば良いだろうと考えました。

◆今回の研究にかかった時間はどのくらいですか。

1回目のプロトタイプの作成には約4か月かかりました。現在、ユーザーテストに耐えうるレベルに仕上げるため、改良を進めているところです。

◆「ココは工夫した!」「ココを見てほしい」という点を教えてください。

タスクカードの読み取りの際に、既存の方法(ICチップ、非接触タグ、QRコードなど)は、1対多の場合に有用です。しかし、本製品のように、カードスロットごとに読み取り装置が必要となる場合、コストが高くなってしまいます。そこで、低コストなカードリーダーを開発しました。

これは、抵抗分圧とオームの法則を用いて、マイコンでカードの種類を判別するものです。その際、測定対象の抵抗と電圧の関係が非線形であるため、条件によってはエラーを起こします。そのため、各カード間で十分な電位差が得られ、かつ、一般的な抵抗器の仕様とも整合する仕様を定めました。

また、タスクつまみがマグネットであるため、電磁石でタスクつまみの位置を戻せるとともに、磁力を検知することで、タスクの状態も監視できるようになりました。

◆今後「こんなものを作ってみたい!」「こんな研究をしてみたい」と思うことがあれば教えてください。

まずは、このタスクボードをさらにブラッシュアップして、実用化までもっていきたいです。具体的には、タスクごとにリセット時間を設定したり、無線につないで見守りする機能を追加するなどを考えています。

※久保くんの発表は、中高生研究賞奨励賞・初等中等教育委員会 委員長賞を受賞しました。

→他の記事も読もう